一月の異名(和風月名)

家族や友人知人などが正月に集まって、年始の挨拶を交わしたり、親しみ睦みあう月で「睦び月(むつびづき)」といわれたのが略されたといわれます。また、草木が萌える月で「萌月(もゆつき)」が転じたという説などもあります。

- 睦月(むつき)

- 睦び月(むつびづき)

- 新春(しんしゅん)

- 建寅月(けんいんげつ)

- 嘉月(かげつ)

- 孟春(もうしゅん)

- 泰月(たいげつ)

- 霞初月(かすみそめづき)

- 元月(げんげつ)

- 端月(たんげつ)

- 年端月(としはづき)

- 暮新月(くれしづき)

- 子日月(ねのひづき)

- 初空月(はつそらづき)

- 初春月(はつはるづき)

- 王春月(おうしゅんげつ)

- 上春(じょうしゅん)

- 初見月(はつみづき)

- 初月(しょげつ)

- 初春(しょしゅん)

- 初陽(しょよう)

- 開春(かいしゅん)

- 献春(けんしゅん)

- 歳始(さいし)

- 年初(ねんしょ)

- 萌月(もゆつき)

- 早緑月(さみどりづき)

- 太郎月(たろうづき)

一月の節気

二十四節気

小寒

【1月6日頃~1月19日頃】寒の入りを迎え、いっそう寒さが深まって冬本番となる頃。

大寒

【1月20日頃~2月3日頃】

一年でもっとも寒い時期だが、かすかに春の兆しが見え始める頃。

五節句

人日の節句

1月7日

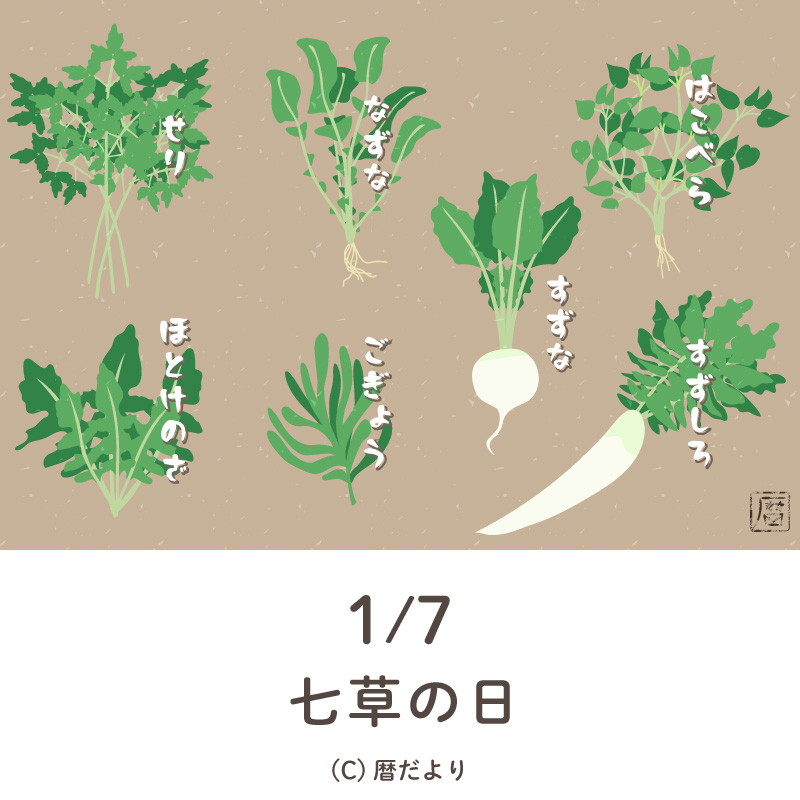

人日の節句は、朝食に七種類の若草が入った粥を食べ、新たな年の無病息災を祈る行事。

「人日」とは五節句のひとつで、1月7日を指します。

「七日正月」や「七草の節句」ともいわれ、朝食に七種類の若草が入った粥を食べて祝います。この七草の入った粥は、邪気を祓い万病を除くとされています。

七草とは「セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ」の七種類のことで、東北の一部では「タラの芽」が入れられることもあるそうです。

五節句最初の「人日」は中国の古い習俗に由来していて、正月1日に鶏、2日に狗、3日に羊、4日に猪、5日に牛、6日に馬、そして7日に人を占っていました。

このことから中国では1月7日を「人日」と呼んで、七種類の野菜の吸い物を食して無病を祈っていました。

この習わしが日本に伝わり、明治改暦前は「人日の節句」として祝われ、江戸幕府では公式行事とされました。

七草粥づくりは、6日に「七草摘み(若菜摘み)」をし、7日の朝に調理します。七草をたたくときは「七草なずな唐土の鳥が日本の土地に渡らぬ先に、あわせてパッタパタ、パッタパタのパッタパタ」などと「七草囃子」を歌いながら、できるだけ大きな音を立てて刻むのがしきたりになっていたそうです。

この七草囃子は、農作物を荒らす害鳥を追い払って豊作を願う「鳥追い歌」が七草粥の風習と結びついたものと言われています。

雑節

冬の土用入り

立春の前18日間

冬の土用は、1月17日頃から立春の前日2月3日頃までの約18日間。

雑節では立春、立夏、立秋、立冬の前18日間が土用とされています。季節の変わり目を無事に過ごすため、様々な禁忌を設けて戒めとしたり、次の季節へ移るための準備期間としました。

本来、土用は一年に四回ありますが、現在は夏の土用だけを指すようになっています。土用の丑の日には「う」のつく食べ物を食べると良いという伝承から「土用の丑の日に鰻を食べる」という風習は、今日まで続く習慣となっています。

また土用の期間は「土気」が司るとされ、造作、修造、柱立、礎を置く、井戸掘り、壁塗りなど土を動かすことが凶とされました。特に秋は「土公が井戸に在り」といわれ、井戸堀りや井戸替えができませんでした。しかし旧暦時代において井戸は生活上必須のものだったため、土が動かせないのは生活上とても困るので「土用の間日」として井戸替えなどが出来る日が設けられています。

一月の行事と暮らし

行事と暮らし

元旦

1月1日

元旦は正月最初の日「1月1日の朝」のこと。

元旦の「元」という字には「一番はじめ」、「旦」は「朝、夜明け」という意味がある。

むかしは水が最も澄んでいる寅の刻(午前4時ごろ)に井戸で水を汲むことから正月が始まりました。これは「若水迎え」とよばれるしきたりで、一家の主人や長男がおこなうのが習わしでした。

汲み上げた水はまず神棚に供え、それから口をすすいで清めたり、お湯を沸かしてお茶をたてるのに使われます。この若水を飲むと1年の邪気を祓い若返るとされていました。

またこの若水を使って雑煮がつくられます。餅には歳神様が宿っているとされており、この神が宿る餅と野菜などを同じ鍋で煮て、家族そろって食べることに意義があるとされました。

また屠蘇は平安時代から続いている習わしで、「鬼気を祓い、人魂を蘇らせる」という意味があり、これを飲むと1年の邪気を祓うとされています。

だるま市

1月2日~3月頃

東日本を中心に正月頃から3月にかけて開催され、縁起物の達磨が売られる。

1月2日の埼玉県大宮市の氷川神社を皮切りとして、東日本を中心に全国各地で「だるま市」が開催されます。

だるまは、中国の禅宗の始祖である達磨大師の座禅姿を模したもので、底が重くつくられているため倒してもすぐに起き上がってきます。「七転八倒」という言葉もありますが、不屈の精神を表す縁起物で、大願成就や合格祈願などの願掛けや、厄除けとして飾られます。

願掛けのだるまは、片目を入れた後に神棚に供えて願い事をし、叶ったらもう一方の目を入れます。目的が成就されたらお礼を兼ねてすぐに神社に返納しますが、もし叶っていなくても願掛け効果は1年とされているので、役目を終えただるまは神社に納めます。もし引き続き願い事をする場合は、前年よりも大きなだるまを飾る習わしがあるそうです。

寒の入り

1月5日頃

「寒の入り」から「寒の明け」の期間は、1年でもっとも寒くなる時期。

小寒から大寒は「寒」といって、1年でもっとも寒くなる期間とされます。そのため1月5日頃の小寒を「寒の入り」、節分までを「寒の内(または寒中)」となります。節分が「寒の明け」となり、立春を迎えます。

寒中水泳や寒稽古など厳しい寒さを克服して心身を鍛錬する行事がおこなわれたり、厳冬期に汲まれる「寒の水」をつかって酒や、味噌、醤油などがつくられます。

寒冷のため雑菌の繁殖が防がれて腐敗しにくく、低温で発酵がゆっくり進むことで味に深みが出るといわれています。

鏡開き

1月11日

「鏡開き」は、正月にお供えした鏡餅をお雑煮やお汁粉にして食べる行事

1月11日に、正月にお供えした鏡餅をお雑煮やお汁粉にして食べる行事です。

鏡餅は固くなっていますが、歳神様が宿っているといわれているため刃物を使わず、手や木づちを使って小さく割ります。

もとは武家の風習で「切る」や「割る」は縁起の悪い言葉だったのと、神様と縁を切らないようにとの思いも込めて「開く」という表現が使われたそうです。

小正月

1月15日

「小正月」は、主婦が正月行事が終わって休みをもらい、実家に帰る日。

元旦からの正月を「大正月」というのに対して、1月15日を「小正月」といいます。

年末年始から正月中の主婦は大変忙しく休む暇もありません。正月行事が終わって休みをもらい、実家に帰る日を小正月とよんで、餅花を飾り小豆粥を炊く習慣がありました。

昔の女性にとっては貴重な里帰り出来る日ということで「女正月」とも呼ばれます。

左義長

1月14日夜(または1月15日の朝)

左義長とは、正月の飾り物や書き初めなどを積み上げて焼く、火祭りの行事。

左義長とは、小正月に行われる火祭りの行事です。地方によって「とんど焼き」「どんと焼き」など様々な呼び名がありますが、日本全国で広く見られる習俗です。

1月14日の夜(または1月15日の朝)、神社の境内や刈り取ったあとの田んぼなどに長い青竹を3~4本組んで立て、正月に飾った門松やしめ飾り、書き初めなどを積み上げて焼きます。

歳神様はこの煙に乗って山に帰るといわれ、この火で餅を焼いて食べたり、その煙を浴びると、1年健康に過ごせるとされました。

左義長の由来は、平安時代に宮中で行われていた「陰陽道の悪魔払いの儀式」です。青竹を束ねて立てたものに、毬杖という毬を打つ長柄の鎚を三本結び、その上に扇や短冊を置いて、陰陽師が謳いながら焼くという儀式でした。

そのため左義長のことを「三毬杖」と書くところもあります。

祝日・記念日

国民の祝日

成人の日

1月第2月曜日

「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを趣旨とした国民の祝日。

制定から1999年までは毎年1月15日におこなわれていましたが、2003年(平成15年)に改正された祝日法のハッピーマンデー制度により、1月の第2月曜日となりました。

成人の日を1月15日としたのは、この日は小正月であり、かつて元服の儀が小正月に行われていたことによるといわれています。

元服の儀とは、奈良自体以降に行われていた通過儀礼の一つで、男子が成人になったことを示す儀式です。儀式をおこなう年齢やその内容は時代や身分などによって異なりますが、子どもの髪形や服装などを大人のものに改め、社会的にも一人前の扱いを受けるようになります。

年越しそばの由来は諸説ありますが、蕎麦は他の麺類に比べて切れやすいことから「今年1年の災厄を断ち切る」とされたり、「そばのように細く長く生きれるように」と延命や長寿を願ったりと、縁起を担いで食べられています。

今日は何の日