九月の異名(和風月名)

秋分を過ぎて夜が長くなっていく「夜長月(よながつき)」を由来とする説や、長雨の季節なので「長雨月(ながめづき)」が転じたものという説、また「穂長月(ほながづき)」の略など、由来には諸説あります。

- 長月(ながつき)

- 夜長月(よながづき)

- 寝覚月(ねざめづき)

- 長雨月(ながめづき)

- 穂長月(ほながづき)

- 稲熟月(いなあがりつき)

- 稲刈月(いなかりづき)

- 小田刈月(おだかりづき)

- 詠月(えいげつ)

- 玄月(げんげつ)

- 彩月(いろどりづき)

- 色取月(いろとりづき)

- 祝月(いわいづき)

- 建戌月(けんじゅつづき)

- 晩秋(ばんしゅう)

- 暮秋(ぼしゅう)

- 菊月(きくづき)

- 菊見月(きくみづき)

- 菊開月(きくさきづき)

- 菊咲月(きくさきづき)

- 青女月(せいじょづき)

- 晩秋(くれのあき)

- 竹酔月(ちくすいづき)

- 紅葉月(もみじづき)

九月の節気

二十四節気

白露

【9月8日頃~9月22日頃】日中は暑いものの朝夕には涼風が吹き、草に露が降りるようになる頃。

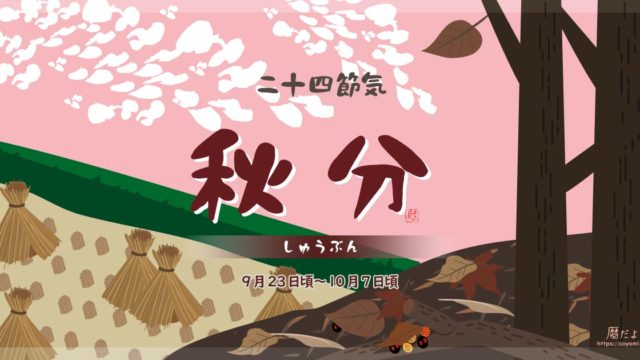

秋分

【9月23日頃~10月7日頃】春分と同じく昼夜の長さが同じになる日。この日を境に昼が短くなっていく。

五節句

重陽の節句

9月9日

重陽の節句は、菊の花を飾ったり菊酒を酌み交わして、お互いの長寿と無病息災を願う行事。

ちょうようのせっく。菊の節句。9月9日。

古代中国では、おめでたい数といわれる陽数(奇数)のうち、最大である「九」が二つ重なることから、とても縁起の良い日として、五節句のなかでもっとも盛大に祝われていました。

重陽の節句は「菊の節句」ともいわれます。菊の花は仙人の住むところに咲くといわれていて、長生きの効用があると伝えられていました。そのため、9月9日には菊の花を飾ったり、菊酒を酌み交わしてお互いの長寿と無病息災を願いました。

奈良時代の日本に伝わってからは、宮中で「菊花の宴」が催され、平安時代には宮中行事として定着していきました。

民間では「おくんち(お九日)」などといわれ、秋の収穫祭と習合して祝われるようになりました。今でも長崎や唐津、博多など九州地方で賑やかなお祭りがおこなわれています。

雑節

二百十日・二百二十日

立春から数えて210日目、220日目

二百十日は9月1日頃、二百二十日は9月11日頃。農家にとって大事な時期だが、台風の襲来も多い頃で農家の厄日とされた。

二百十日は、立春から数えて210日目です。農家にとっては稲の穂が出始める大切な時期ですが、この頃は台風による被害も多く、昔は農家の厄日とされていました。

また二百二十日は立春から数えて220日目で、晩稲の開花期となり、台風による被害への警戒をしてきました。

農家にとって「八朔、二百十日、二百二十日」は三大厄日であり、この日が近づくと、農作物を守るための「風祭り」という風を鎮めるための祭りが各地で行われます。

風祭りは、「風日持ち」「風籠り」などとも呼ばれ、秋の実りの安全を祈願するお祭りです。

秋の社日

9月21日頃

秋の社日は、秋分の日にもっとも近い戌の日。田畑を耕すことが禁じられ、人々が集まって飲食を共にしながら、初穂を供えて収穫を感謝する。

9月21日頃。秋分の日にもっとも近い戌の日。社日は春と秋の二回あり、生まれた土地の守護神を祀る日。

社日は田畑を耕すことが禁じられ、人々が集まって飲食を共にします。春社では五穀の種を神前に供えて豊作を祈り、秋社では初穂を供えて収穫を感謝するものとされました。

「土地の守護神」ではなく「農神」を祀る地方では、春は「神迎え」秋は「神送り」の祭りとして、餅をついて祝われます。

秋の彼岸入り、彼岸明け

「秋分」を中日とした前後3日の7日間

太陽が真西に沈む日で、此岸しがん(この世)と彼岸ひがん(あの世)が最もつながりやすい日。

「お彼岸」は春と秋の年に2回あり、二十四節気の「秋分」を中日とした前後3日の7日間が「秋のお彼岸」です。

春分と秋分は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日で、真東から太陽が昇り真西に沈んでいきます。仏教では西方に阿弥陀仏の住む極楽浄土があるとされているため、太陽が真西に沈む春分と秋分は、此岸(この世)と彼岸(あの世)が最もつながりやすい日と考えられました。

九月の行事と暮らし

行事・暮らし

八朔

9月1日頃

八朔は、旧暦8月1日のこと。雑節の「二百十日、二百二十日」と重なることもあり「農家の三大厄日」のひとつとされる。

旧暦では毎月一日を「朔」といいます。八朔とは旧暦8月1日のことで、別名「たのみの節句」とも言われています。

「たのみ」とは、秋の豊作を祈願する「田の実」と、「頼み」ごとをする相手に贈り物をし繋がりを強めるという二つの意味が込められているそうです。

八朔は、もともとは農家が田の神に作頼みをする日でしたが、雑節の「二百十日、二百二十日」と重なることもあり、台風被害などを避けて、この時期を無事に過ごせるように願う日となっていきました。

十五夜(中秋の名月)

旧暦8月15日

1年でももっとも月が美しい日。

旧暦8月15日の月を「中秋の名月」といい、1年でももっとも月が美しい日といわれています。

十五夜の月を愛でる風習は中国から伝わったもので、日本でも奈良平安時代の宮中で「月見の宴」が華やかに催されていました。

庶民の間では、月見団子と畑作物や果物などを供え、ススキを飾って月を鑑賞する「十五夜祭り」として定着していきました。暦が普及する前は、月の満ち欠けを生活の節目としていたこともあり、十五夜祭りは、収穫したばかりの作物を神に供え五穀豊穣を感謝するという農耕行事でした。

秋祭り

秋は、収穫の感謝と来年の豊作を祈願する祭りなど、農耕儀礼と結びついている行事が各地でおこなわれます。

秋祭りで有名なのは「火祭り」で、なかでも京都鞍馬や那智の火祭りなどが知られています。火で祖霊を呼び、けがれを焼いて祓い清めるお祭りです。

神楽・田楽の奉納は、祈る心をかたちにした神事芸能といわれる神祭りでしたが、現在は集落の祭りとなっています。もとは田植えの時に、田の神を祭って歌ったり踊ったりしていました。

また、土地の守護神である鎮守様(産土神や氏神様)へ、五穀豊穣や家内安全などの祈願をするところもあります

紅葉狩り

秋祭りが行われるころには、野山が美しく色づき始めます。日本では万葉の時代から桜の季節に花見をするように、秋には紅葉を楽しんできました。

「狩り」とは、もともと鳥や動物を捕まえる意味ですが、狩猟をしない貴族の時代になって、野山に出掛けて自然を愛でることを狩りに例えるようになったといわれています。

祝日・記念日

国民の祝日

敬老の日

9月第3月曜日

「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨とする国民の祝日。

1951年に中央福祉審議会が、老人を敬愛する日として「としよりの日」を設定し、のちの老人福祉法制定にともない呼び方を「老人の日」と変更しました。

国民の祝日となったのは1966年で、「国民の祝日に関する法律」により「敬老の日」と名称を改められました。

秋分の日

秋分日(毎年9月22日から9月24日ごろのいずれか1日間)

「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とする国民の祝日。

秋分の日は、もとは秋分日に行われていた「秋季皇霊祭」でした。天皇自ら、宮中三殿のひとつ皇霊殿において、歴代の天皇、皇后、皇親の霊を祀る皇室の大祭です。

昭和23年になって「秋分の日」として国民の祝日となり、施行日は「秋分日」といわれる「太陽が秋分点を通過する瞬間を含む日」とされました。秋分日は、毎年9月22日から9月24日ごろのいずれか1日間となります。

秋分は、太陽の中心点が秋分点を通過する日で、昼と夜の長さがほぼ等しくなります。太陽が真西に沈むため、西方にあるといわれる極楽浄土に最も心が通じやすい日とされ、先祖の霊を供養するお墓参りをするようになりました。

今日は何の日