三月の異名(和風月名)

萌え出た草がいよいよ生い出る「木草弥生月 (きくさいやおいづき) 」といったのが「いやおい」から「やよい」になったという説があります。

- 弥生(やよい)

- 桜月(さくらづき)

- 花見月(はなみづき)

- 花津月(はなつづき)

- 花咲月(はなさきづき)

- 春惜月(はるおしみづき)

- 夢見月(ゆめみづき)

- 竹秋(ちくしゅう)

- 竹の秋(たけのあき)

- 晩春(ばんしゅん)

- 雛月(ひいなつき)

- 蚕月(さんげつ)

- 桃月(とうげつ)

- 宿月(しゅくげつ)

- 嘉月(かげつ)

- 禊月(けいげつ/はらえづき/はらえづき)

三月の節気

二十四節気

啓蟄

【3月6日頃~3月20日頃】冬の間は土の中に隠れていた虫たちが春の気配を感じて地上に這い上がり始める頃

春分

【3月21日頃~4月4日頃】「暑さ寒さも彼岸まで」というように、寒さを脱して過ごしやすい気候となる頃

五節句

上巳の節句

3月3日

上巳の節句は「ひな祭り」で、女の子の健やかな成長を願う行事。元は無病息災を願う厄祓いの行事で「桃の節句」ともいわれる。

上巳は、3月3日に行われる「ひな祭り」のことです。ひな祭りは、もともと穢れを祓うための行事でした。

古代中国では、三月の最初の巳の日は邪気に見舞われやすい忌日とされ「川で身を清め、桃の酒を飲んで不浄を祓う」という習慣が行われていました。桃はたくさんの実をつけることから生命力の象徴とされ、その匂いには厄除けの力があると考えられていました。やがて上巳は、同じ陽の数(奇数)が重なる3月3日に固定されました。

その習慣が平安時代に宮中に取り入れられ「曲水の宴」という行事が行われるようになりました。この宴は、川辺に並んで座り、酒を入れた杯が自分の前に流れ着くまでの間に漢詩や和歌を詠むというもので、これから本格的に始まる農耕に先立ち水を祀るための行事でした。

また、紙で作った人形に穢れを撫でつけて川に流す「流し雛」という風習も各地に残っています。この人形が、貴族の子どもたちの「ひいな遊び」と結びついて、紙の人形から立派な人形となっていったといわれています。江戸時代半ばを過ぎたころから雛壇に人形を飾って女の子の健やかな成長を願う行事へと変わっていきました。

ひな祭りは「上巳の祓え」「曲水の宴」「ひいな遊び」という3つの背景を伝承して、現在のかたちとなりました。

ひな祭りには、雛菓子や雛善を用意したり桃の花を飾ってお祝いしますが、雛人形と同様にそれぞれ由来や縁起があります。例えば菱餅は「菱形に切った三色の餅」ですが、赤(ピンク)は桃の花、白は白酒、緑は蓬を表しています。それぞれ赤は魔除けや厄除け、白は清浄、緑は邪気を祓うとされており、菱形は龍と闘った際に菱の実を使ったという仏典の説話に由来しているといわれています。

ひな祭りが「桃の節句」と呼ばれるのは、邪気を祓うとされる桃の花を飾ることに由来していて、自然事象として上巳の頃が桃の季節だからというわけではありません。

雑節

春の彼岸

「春分」を中日とした前後3日の7日間

太陽が真西に沈む日で、此岸(この世)と彼岸(あの世)が最もつながりやすい日。

「お彼岸」は春と秋の年に2回あり、二十四節気の「春分」を中日とした前後3日の7日間が「春のお彼岸」です。

春分は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日で、真東から太陽が昇り真西に沈んでいきます。仏教では西方に阿弥陀仏の住む極楽浄土があるとされているため、太陽が真西に沈む春分と秋分は、此岸(この世)と彼岸(あの世)が最もつながりやすい日と考えられました。

「彼岸」という言葉は、もともとは「涅槃の境地」を意味していました。涅槃とは「煩悩が消え、迷いや悩みといった苦しみから離れた安らぎの状態」のことです。涅槃の境地は、仏教においての最終目的地とされ、極楽浄土や西方浄土ともいわれます。

日本では、平安時代に広がった阿弥陀仏を信仰する浄土教の影響で「涅槃の境地」と「彼岸」の意味が変わりました。

彼岸は人間が死んだ後に霊魂が行くとされる「あの世」のことで、仏の住む極楽浄土へ至るための修行の場と解されるようになったのです。

また、お彼岸に祖先の供養をする風習は日本独自のものです。「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があるように、旧暦時代は、暖かくなってくる春分を農作業の目安としていました。日本では先祖の霊は山に留まると考えられていたため、春の農耕開始のころに、豊作を祈願し先祖の加護を祈る行事が行われていました。これが仏教行事に組み込まれていったと考えられています。

ちなみに、お彼岸に供えられる「ぼたもち」と「おはぎ」は、呼び方が違うだけで同じものです。春の彼岸は春に咲く牡丹の花にちなんで「牡丹餅」、秋は萩の花にちなんで「お萩」と言います。地方によっては、つぶあんとこしあんで区別するところもあるそうです。ぼたもちに使う小豆の「赤」は、邪気を祓って災難を避けるとされました。

春の社日

3月15日頃

春の社日は、春分にもっとも近い戌の日。田畑を耕すことが禁じられ、人々が集まって飲食を共にしながら、五穀の種を神前に供えて豊作を祈る。

社日は、春分と秋分に最も近い十干の戊の日。春の社日を「春社」秋の社日を「秋社」ともいいます。「社」とは土地の守護神(産土の神)のことです。

古代中国では、陰陽五行のうち「土」の意味をもつ戊の日に、豊作祈願の祭りが行われていました。この風習が日本に伝わり、重要な農耕儀礼として広まったのです。

社日は田畑を耕すことが禁じられ、人々が集まって飲食を共にします。春社では五穀の種を神前に供えて豊作を祈り、秋社では初穂を供えて収穫を感謝するものとされました。

春の社日は、本格的な農耕開始の節目として重要視されていたこともあり、田の神・山の神信仰と結びついて地域独特の祝い方が定着していきました。

「土地の守護神」ではなく「農神」を祀る地方では、春は「神迎え」秋は「神送り」の祭りとして、餅をついて祝われます。

他にも、豊凶を占ったり、鳥居のある神社を七社詣でる「社日詣」をしたり、お潮井という清めにつかう海の真砂を取りに行ったりと、地域によって様々な風習が行われています。

三月の行事と暮らし

行事・暮らし

お水取り(修二会)

3月1日より2週間

お水取りは、奈良東大寺の二月堂で行われている法会のひとつ。

練行衆と呼ばれる僧侶たちが、人々が日常で犯している罪を十一面観音菩薩に懺悔し悔い改めると共に、国の安泰や五穀豊穣などを祈ります。

「お水取り」とは、福井県の若狭小浜から流し送られた清水(お香水)を、奈良東大寺の若狭井から汲み上げて本堂に納められるという、修二会の有名な儀式のひとつです。

もともとは旧暦の2月1日から行われていたので、二月に修する法会という意味をこめた「修二会」という行事でしたが、親しみを込めて、通称「お水取り」と呼ばれるようになりました。

ホワイトデー

3月14日

バレンタインデーにチョコレートをもらった男性が、女性にお返しとして贈り物をする日。

ホワイトデーは日本発祥とされていますが、その由来には諸説あります。

日本にバレンタインデーが定着した頃には、ホワイトデーのようなお返しをする日は定められていませんでした。しかし、日本にはもともと「お返し」の文化があり、菓子メーカーなどが独自に「マシュマロデー」や「クッキーデー」など、キャンペーンを始めました。

ホワイトデーが3月14日になったのは、当時は3月に大型イベントがなかったため、バレンタインデーの一ヶ月後をお返しの日に定めたという説や、バレンタインデーの由来となっているローマのキリスト教司祭だったバレンティノの殉教から一ヶ月後、3月14日に、バレンティノによって救われた若いカップルが改めて愛を宣誓したことに由来している説などがあります。

ホワイトデーという名称は、「白は純潔のシンボル、若者のさわやかな愛の象徴」として1980年に全国飴菓子工業協同組合が命名したものです。

それまでは日程や名称にばらつきがありましたが「バレンタインデーのお返しの日」として広く定着させるために、3月14日をホワイトデーとすることで統一されました。

ちなみにホワイトデーがあるのは、日本の風習を取り入れた中国や韓国など一部のアジア諸国だけです。

イースター(復活祭)

春分の日の後の、最初の満月の次の日曜日

十字架にかけられて亡くなったイエス・キリストの復活を祝うとともに、春の訪れを喜び合う日。

十字架にかけられて亡くなったイエス・キリストは死後3日目に蘇ったとされ、その復活を祝う日です。キリスト教徒にとっては、クリスマスと復活祭が最大の祝日とされています。

また復活祭をあらわす「イースター(Easter)」とは、春の女神「イーアスター(Eostre)」にちなんで名づけられた説や、ゲルマン人が用いていた春の月名「エオストレモナト(Eostremonat)」に由来している説などがあり、イースターはキリストの復活を祝うとともに、春の訪れを喜び合う日でもあります。

イースターには、イースターエッグと言われる、殻を彩色した茹で卵や、チョコレートで作った飾り卵を贈りあいます。またイースターバニーは西欧のみの習慣で、ウサギをかたどったチョコレートがつくられます。

中世の頃は、イースターの9週間前から野鳥の卵を食べることが禁じられ、解禁になると一斉に野鳥の卵を探して食べていました。

卵は生命のはじまりの象徴で、殻を割って生まれてくる様子が、キリストの復活を表していることからイースターのシンボルとなりました。赤く塗られることが多いのは、十字架にかけられたキリストの血液をあらわしているそうです。

また多産であるウサギも繁栄を祝うイースターのシンボルとされています。イースターバニーは、ドイツのルーテル教徒から広がったもので、復活祭の前夜に、ウサギがカラフルな卵やキャンディなどをバスケットに入れて子供たちの家に届けるという伝承があります。

祝日・記念日

国民の祝日

春分の日

春分日(毎年3月20日から3月21日ごろのいずれか1日間)

「生物をたたえ、自然をいつくしむ」ことを趣旨とする国民の祝日。

春分の日は、もとは3月22日に行われていた「春季皇霊祭」でした。天皇自ら、宮中三殿のひとつ皇霊殿において、歴代の天皇、皇后、皇親の霊を祀る皇室の大祭です。

昭和23年になって「春分の日」として国民の祝日となり、施行日は「春分日」といわれる「太陽が春分点を通過する瞬間を含む日」とされました。春分日は、毎年3月20日から3月21日ごろのいずれか1日間となります。

春分は、太陽の中心点が春分点を通過する日で、昼と夜の長さがほぼ等しくなります。太陽が真西に沈むため、西方にあるといわれる極楽浄土に最も心が通じやすい日とされ、先祖の霊を供養するお墓参りをするようになりました。

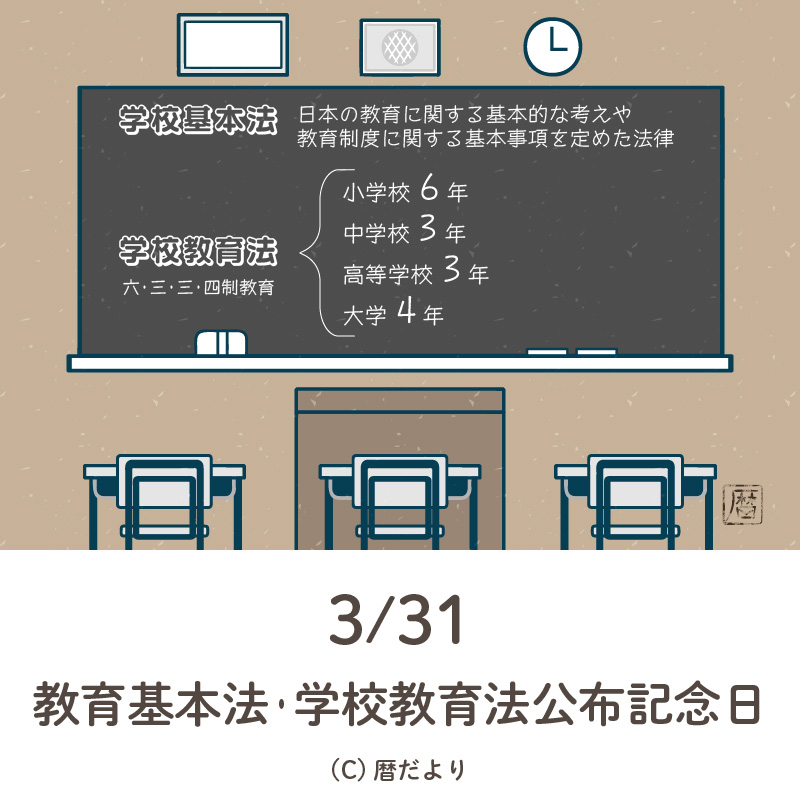

今日は何の日